便秘とは?

慢性便秘症診療ガイドライン2023では、便秘を「本来排泄すべき糞便が大腸内に滞ることによる兎糞状便・硬便、排便回数の減少や、糞便を快適に排泄できないことによる過度な怒責、残便感、直腸肛門の閉塞感、排便困難感を認める状態」と定義しています。

便秘には大きく分けて、腸の運動機能や排便機能の異常によって起こる機能性便秘と、大腸がんや腸閉塞、炎症性腸疾患(IBD)など、腸管の形態的異常や疾患が原因となる器質性便秘があります。日頃我々が悩まされる便秘の多くは機能性便秘に分類され、日常的な生活習慣の見直しにより改善が可能な場合が多いです。そしてなかなか改善しない便秘により日々の生活の中で不安を引き起こし、Quality Of Life (以下QOL:生活の質・生命)の低下につながります。たかが便秘といっても消化管だけでなく身心を障害する疾患であるため、予防や改善方法を知っておくことはQOLの向上に役立ちます。

今回は主に機能性便秘について解説をしていきたいと思います。また、排便の仕組みや、良いうんちの見分け方、便秘の原因、便秘の種類、症状なども解説いたします。

目次

便秘の判断基準

毎日きちんとうんちが出ない。それって便秘なのでしょうか。うんちの回数は人によってさまざまです。排便の回数は通常、1日に1回から2回が理想ですが、2~3日に1回でも本人が不快でなければ問題はありません。毎日2回出る人がいれば、4日に1度の人もいます。

毎日うんちが出ていてもお腹に残った感じがして不快なら便秘です。逆に数日うんちが出なくてもスッキリ快適なら便秘ではありません。重要なのは以下のポイントです:

- 定期的にしっかりとした量の排便があること

- 排便後にスッキリとした爽快感があること

逆に、毎日お通じがあっても以下のような症状がある場合、便秘の可能性があります:

- 便が残っている感じがする

- お腹の張りを感じる

- 便が硬く、排便時に痛みを伴う

- 強くいきまないと出ない

便秘の原因は?

そもそも「便秘」とはいったい何でしょう?

ここでは便秘の定義やその原因、便秘の種類、症状を分かりやすくご説明します。

1. 水分不足!水を飲む量が少なかったり、汗をたくさんかいたなどの理由でからだの水分が不足すると、うんちが硬くなって便秘を起こしがちです。水分を多く摂りましょう。1時間半~2時間おきに水分をとり、のどの渇きを感じる前の水分補給を心がけましょう。

|

2. うんち、がまん!「トイレが近くにない」「うんちをするタイミングを逃した」「人と一緒でうんちに行きづらかった」なんてこと、ありますよね。でも、そんな「うんちがまん」が習慣化すると、うんちをしたいと感じること(便意)が少なくなって、いつの間にか便秘になってしまいがちです。

|

3. 食物繊維が足りない!消化吸収されずに大腸まで届く「食物繊維」は、うんちの中に水分を蓄えてその量を増やし、腸の働きを活発にしてくれます。逆に、肉類などが多く、食物繊維不足の食生活では、うんちの量が少なくなり、腸の動きも低下しがち。ただし重い便秘の方が、水に溶けないタイプの食物繊維(大麦、玄米、サツマイモ、ゴボウ、にんじん、ほうれん草など)を食べ過ぎると、うんちの量が過剰に多くなり、かえって症状の悪化を招くのでご注意を。

|

4. 精神的なストレス!ストレスが溜まると自律神経のはたらきが乱れて、おなかの調子に悪い影響を与えます。便秘になるとその不快感や不安感がさらなるストレスにつながり、便秘症状の悪化を招くこともあります。

|

5. 運動不足!運動不足は便秘の大敵。とくに腹筋の力が弱くなると便秘になりやすいことが指摘されています。男性より女性、若い人よりもお年寄りに便秘が多いのも、腹筋力の低下が原因の一つだからと考えられています。

|

6. 乱れた生活リズム!生活のリズムが乱れていると、自ずと排便のリズムも乱れがちに。職業によっては、夜勤があるなど毎日同じように過ごすことは難しいかもしれませんが、決まった時間にトイレに行くなどのうんち習慣を身につけましょう。

|

便秘予防のポイント

便秘に悩む人は年齢層によって異なる特徴を持ちます。特に、高齢者や乳児など特定の集団では、それぞれのライフステージに特有の便秘の病態がみられるため、適切な理解と管理が重要です。

- 食物繊維を豊富に摂る(野菜、果物、全粒穀物など)

- 水分を十分に摂取する(1日1.5~2リットル)

- 適度な運動を習慣化する(ウォーキングなど)

- 規則正しい生活リズムを守る

うんちは健康のバロメーター

便秘を予防・解消するには、うんちがどうやって出てくるのか(排便)、その仕組みを知っておくことが大切です。

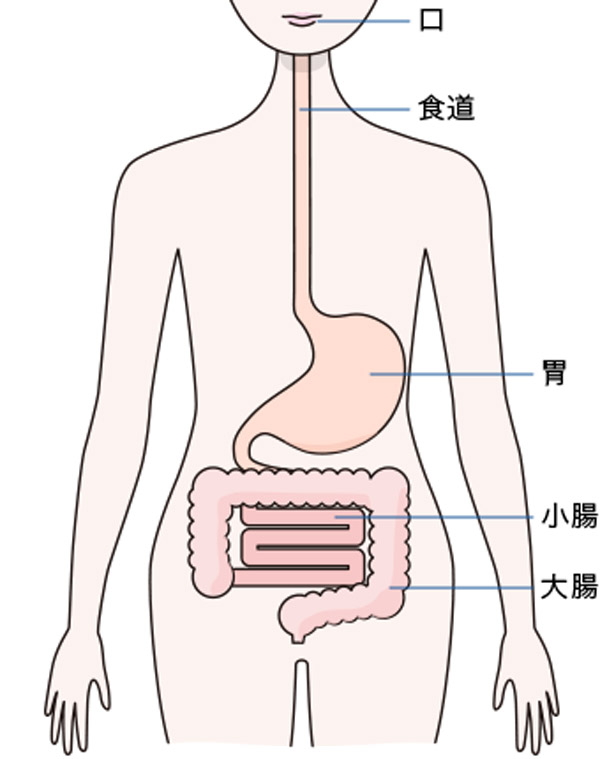

ここでは、口から入った食べ物が、水分や栄養としてからだに取り入れられた後、便となって排泄されるまでの流れを解説します。

うんちはどうやって作られる?

-

食べ物は、口、食道、胃、小腸、大腸を通りながら、だんだん分解、吸収されて、からだを作り、育てる栄養源となり、その残りがうんちとして「肛門」から出てきます。

「口」から「肛門」までの一本の通り道は「消化管」と呼ばれており、大腸の端っこにある直腸にうんちがやってくると、大脳に「うんちが来たよ」と連絡が入ります。すると脳に「うんちを出しなさい」と命令されて、肛門の筋肉を意識的に緩めてうんちをします。

口から入った食べ物は、個人差はありますが、だいたい24時間から48時間で、うんちとなって出てきます。 -

うんちは何でできている?

健康な人のうんちは、約80%が水分でできています。残り20%のうち、3分の1が食べかす、3分の1が生きた「腸内細菌」とその死がい、その他はがれ落ちた小腸や大腸の粘膜からできています。

腸内細菌って何?

-

腸には約1,000種類、100兆個にも及ぶ腸内細菌が存在し、腸内フローラ《細菌叢(さいきんそう)》を形成しています。人間のからだの全細胞数は60兆とも37兆とも言われていますが、それより格段に多い菌類が、私たちの中に存在しています。

人の腸内細菌は、良い菌(善玉菌)、悪い菌(悪玉菌)、そのどちらにも属さない菌に大別されます。悪玉菌は、不規則な生活、ストレス、さらには便秘などが原因で増加し、健康を損ない、さまざまな病気を引き起こすと言われています。善玉菌が優位な状態に腸内細菌のバランスを取ることが、健康のために良いことが知られています。

善玉菌を増やすには、できるだけ栄養バランスの良い食事を心がけること、そして便秘にならないよう気をつけることが大切です。 -

正常なうんちとは?

便の観察を習慣づけることで腸内環境の状態を知ることができます。正常な便の特徴をおぼえておき毎日観察することで変化があったときは、かかりつけ医に相談することも有効な手段です。以下は正常な便の特徴です。

- 形状:バナナ状

- 量:バナナ1本から2本程度

- におい:便臭はあるが悪臭ではない

- 色:黄土色から茶色

- 水分含有量:およそ70%

- 重さ:水に浮く程度

一方で、以下のような特徴は要注意です。

色が「焦げ茶色」のうんちは便秘や肉類を多く食べる人に多く見られます。

匂いは食べたものの内容や病気のあるなしなどによって変化しますが、便秘などでうんちが大腸に長くとどまっているときや動物性たんぱく質を多くとりすぎたとき、強いストレスにさらされているとき、さらに消化器系の病気があるときなどはかなり強烈に匂います。

うんちは健康のバロメーターです。うんちの硬さ、色、匂いをチェックして「おかしいな」と感じたら、迷わず医療機関を受診しましょう。

まとめ

便秘は不快感により日常生活に影響を与えるだけでなく、放置すると痔や大腸の疾患につながる可能性もありますし、QOLの低下を招きます。普段から便の観察を行い、腸内環境を整える生活を意識することが大切です。便秘に悩んでいる方は、生活習慣の見直しを行い、必要に応じて医師に相談しましょう。

参考文献

慢性便秘症診療ガイドライン2023 南江堂

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpnwocm/27/1/27_14/_pdf/-char/ja

DOI: 10.1186/s12876-024-03255-2

https://www.jspghan.org/constipation/files/guideline.pdf

https://www.jspghan.org/constipation/files/pamphlet.pdf

-

《監修》東京医科大学病院 糖尿病代謝内分泌内科

伊藤真理子

2009年、東京医科大学病院 糖尿病代謝内分泌内科入局。

2011年、東京都恩賜財団昭島病院内科。

2017年、医療法人財団順和会山王病院糖尿病内分泌内科を経て2018年より現職。

日本内科医認定医、日本糖尿病学会専門医、日本医師会認定産業医、日本内科学会指導医。