乳幼児・小児の便秘

乳幼児・小児の便秘は、日常診療で頻繁に遭遇する症状の一つです。乳幼児・小児の消化器官は2歳頃に完成するといわれており、それまでは腸の機能が未熟なため、便通の回数や便の形態が安定せず、便秘を起こしやすくなります。

そのため、乳幼児・小児の便秘を判断する際には、月齢や成長段階に応じた正常な排便パターンとその子の便のパターンを考慮することが重要です。

便秘をおこしやすいタイミング

特に便秘を起こしやすいタイミングとして

- 母乳から人工乳への移行,あるいは離乳食の開始

- 幼児におけるトイレットトレーニングの時期

- 学童における通学の開始や学校での排泄の回避

などがあげられます。

乳幼児・小児の便秘の判断基準

乳幼児・小児の排便回数や便の性状は個人差が大きく、数日間排便がないことが必ずしも便秘とは限りません。

しかし、次のような症状が見られる場合は便秘を疑う必要があります。

- いつものペースで排便がない

- 苦しそうにしている、機嫌が悪い

- 排便時に強くいきんでいる

- 便が硬く、排便時に痛みを感じている様子がある

乳幼児・小児の便秘の原因

乳幼児・小児における便秘の原因には、以下のようなものがあります。

1. 食事の影響

・母乳育児の場合、便通が比較的規則正しいことが多いですが、食事量や母乳の質によって便が硬くなることがあります。

・人工乳(粉ミルク)を与えている場合、便秘が見られることが多いです。これは、粉ミルクの成分が乳児の消化システムに影響を与えることが原因です。

・離乳食の開始時には、食事内容の変更によって便の性状が変わることがあります。特に、繊維の少ない食事や乳製品が多い場合、便秘になりやすくなります。

2. 水分不足

・母乳やミルクだけでは水分が不足することがあり、便が硬くなりがちです。特に暑い季節や湿度が高い時期は、水分補給が不足しやすいため、便秘が悪化することがあります。

3. 腸の未発達

・生後数か月の赤ちゃんでは腸の運動機能が未熟なため、便秘になりやすいです。腸内の蠕動運動が不十分で便の通過が遅れることがあります。

4. 心理的な要因

・排便の時期にストレスがかかる場合、便秘が引き起こされることがあります。例えば、トイレトレーニングを開始した場合、排便を恐れることがあるため、便秘になったり、便秘を悪化させてしまったりすることがあります。

・学童における通学の開始や学校での排泄の回避

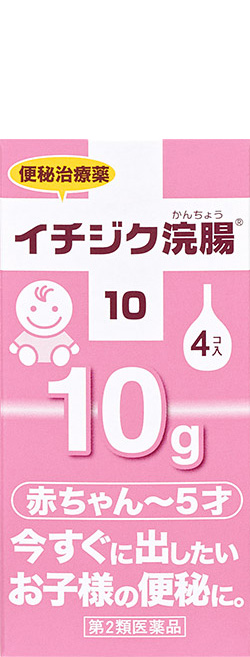

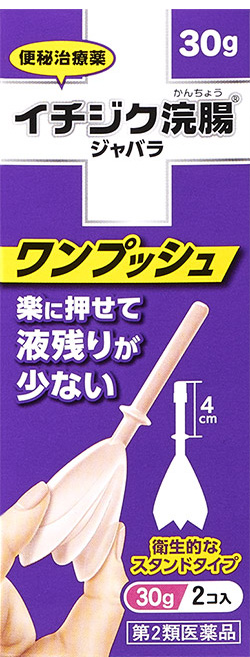

乳幼児・小児の便秘の対策

乳幼児・小児の便秘を改善するためには、以下のような対策が有効です:

1. 食事内容の調整

- 離乳食を進める際には、食物繊維が豊富な食材(野菜や果物)を積極的に取り入れ、便を柔らかくすることが重要です。

- 水分補給を意識して、ミルク以外にもお白湯や果物ジュースを少量与えることが有効です。

2. お腹をマッサージ

- お腹を優しく時計回りにマッサージすることで、腸の蠕動運動を促進し、便通が改善されることがあります。

3. 適度な運動

- 赤ちゃんの場合は軽く抱きかかえてお散歩をしたり、足を自転車こぎのように動かしてあげると、腸の働きが促進されます。

4. ミルクの見直し

- ミルクが原因で便秘になっている場合は、ミルクの種類を見直すことも一つの方法です。医師に相談し、適切なミルクを選びましょう。

5. 医師の相談

- 便秘が長期間続く場合や、他の症状(嘔吐、発熱、腹痛、血便、腹部の腫瘤、など)が見られる場合は、小児科医に相談することが大切です。

このように、乳幼児・小児の便秘は年齢や発育段階に応じた対処が求められます。特に、離乳食を始めたばかりの時期やミルクの変更時には便通に変化が見られますし、子供が自分で不調を訴えることが年齢的に難しいこともあるため、注意深く観察し、適切な対応を行いましょう。

参考文献

慢性便秘症診療ガイドライン2023 南江堂

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpnwocm/27/1/27_14/_pdf/-char/ja

DOI: 10.1186/s12876-024-03255-2

https://www.jspghan.org/constipation/files/guideline.pdf

https://www.jspghan.org/constipation/files/pamphlet.pdf

-

《監修》東京医科大学病院 糖尿病代謝内分泌内科

伊藤真理子

2009年、東京医科大学病院 糖尿病代謝内分泌内科入局。

2011年、東京都恩賜財団昭島病院内科。

2017年、医療法人財団順和会山王病院糖尿病内分泌内科を経て2018年より現職。

日本内科医認定医、日本糖尿病学会専門医、日本医師会認定産業医、日本内科学会指導医。